新着情報

新着情報 鶴岡移住サイト

新着情報

新着情報  地域おこし協力隊

地域おこし協力隊 【地域おこし協力隊募集中】湯殿山で「好き」を仕事に!自然体験を創造する

イベント情報

イベント情報 【つるおか初参加!】西日本最大規模の移住相談会@大阪

イベント情報

イベント情報 【都内開催】東北エリア最大規模!移住相談会

新着情報

新着情報 【第7期生募集!】農業経営者育成学校SEADS

新着情報

新着情報 【新設】仕事探し&移住相談をワンストップ窓口で!

新着情報

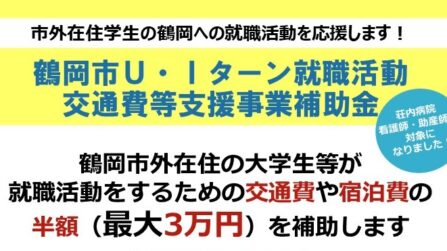

新着情報 【交通費などを補助】県外の学生さんのUIターン就職を応援します

新着情報

新着情報 【令和7年度山形県】Uターン奨学金返済支援

新着情報

新着情報 【令和7年度鶴岡市】学生・社会人の奨学金返済支援

イベント情報

イベント情報 【終了】やまがた移住・交流フェア2025

イベント情報

イベント情報 (中止)移住者交流会Vol.18 新緑の赤川でBBQ

新着情報

新着情報