「地域おこし協力隊」という制度をご存知ですか?

人口減少や高齢化の進行が著しい地方において、主に都市部からの人材を積極的に受け入れ、地域活動を行ってもらい、その地域に定住することで地域力の維持・強化を図る制度であり、現在約5500人の地域おこし協力隊が全国で活動しています。

今回は、2018年1月鶴岡市温海地域福栄地区に地域おこし協力隊を経てJターン移住した古舘由隆さん(40代)にお話を伺ってきました。

№25地域おこし協力隊受け入れ地域の方のインタビュー記事もあわせてご覧ください。

=====================================

古舘由隆(ふるだて よしたか)

1973年岩手県盛岡市生まれ。東京で旅行雑誌を扱う会社に勤務後、仕事を通じて来ていた本市温海地域に、地域おこし協力隊として2018年1月にJターン着任。温海地域の温海川地区に自生するクスノキ科の落葉低木「クロモジ」をつかった「くろもじ茶」を販売する「ばんどりや。」店主。

=====================================

(温海地域の秋を感じる山々)

―仕事で地方に来たときに感じる大自然

Q.東京での暮らしはどのようなものでしたか?

A.「地方で暮らしている中で、知らず知らずのうちにどこかへ行った際の羅針盤になっていた山々。どこにいても山が見えるから、自分は今どこにいるかわかるし、山の色づきを見て四季を感じることができていました。東京で暮らしていると、周りを見渡せば高層ビルばかり。自然と触れ合う機会もなく、仕事も忙しくテレビを通して季節が変わったことを知るようなときもありましたね。」

仕事で地方にいくことで、赤や黄色に紅葉が色づいている山肌を見て秋を感じたり、雪景色を見れば冬を感じたり、季節を感じて帰ってくる。自然が多いところを営業で回っていたこともあり、そうした自然を感じることのできる生活によさを感じたのだそうです。

(休日には趣味の釣りを楽しんでいた古舘さん)

―東北6県の移住相談会が鶴岡に来るきっかけに

Q.移住に関してはいつ頃から考え出しましたか?

A.「東京の会社勤めが10年目となる2017年のはじめくらいからです。インターネットで「移住」と検索したときに、「地域おこし協力隊」という言葉が出てきて、最初はボランティアかと思いました。(笑)」

総務省で地域おこし協力隊の募集をまとめている「JOIN」のホームページを見て、いろいろな地域で募集をしていることを知った古舘さん。どこに行ったら良いかと悩んでいると、その年の7月に東北6県が出店する移住フェア「第1回東北U・Iターン大相談会」が開催されるということで足を運びました。

その際にブース出展していた鶴岡市の移住コーディネーターの話を聞き、鶴岡市に興味をもつようになります。その時に教えてもらった情報や、市のホームページなどで、鶴岡市のことを調べたりしながら、面接を受けて内定をいただき、2018年1月に温海地域福栄地区の地域おこし協力隊に着任します。

(古舘さんの活動地域である木俣集落支援センター)

―福栄地区に来て最初に会った「第一村人」が、雪下ろしをしている大家さん

Q.はじめて来たときの福栄地区はどんな印象でしたか?

A.「辺り一面が雪の壁に囲まれた居住予定の家の前に到着すると、屋根の上で雪下ろししている大家さんと初めてお会いしました。これはとんでもないところに来たなというのが第一印象です。(笑)」

人里に入れば少しは雪が浅くなるかなと思えば、進めば進むほど雪が壁のように豪雪地帯になってきて想像以上の雪。着任した年は極端に雪の多い年だったので、毎日が、雪かきの連続で、朝起きると家の周りで除雪車が走り、その音が骨身に伝わってきて、福栄(地区)に来てから1年目が一番生活が大変な年だったとか。また、太平洋側の地元の岩手と違って、日本海側の冬は太陽があまり見られないということも驚きだったそうです。

少し大変な雪国での暮らしだからこそ、地域で暮らす上で自然に身に着いた雪下ろしの技術。雪下ろしは屋根に登って行うのですが、瓦が見えないように雪を少し残した状態で下ろさないと、瓦でツルッとすべってしまうんだとか。また、その地域のルールを受け入れられるかどうかで、環境や住みやすさは変わってきます。

「家の玄関を開けるとすぐ階段があって、2階に上がるのですが、ある朝起きたら2階の部屋の前におすそわけの冷凍アナゴが置いてあって、『ここまでは外だったか』とびっくりしました。」

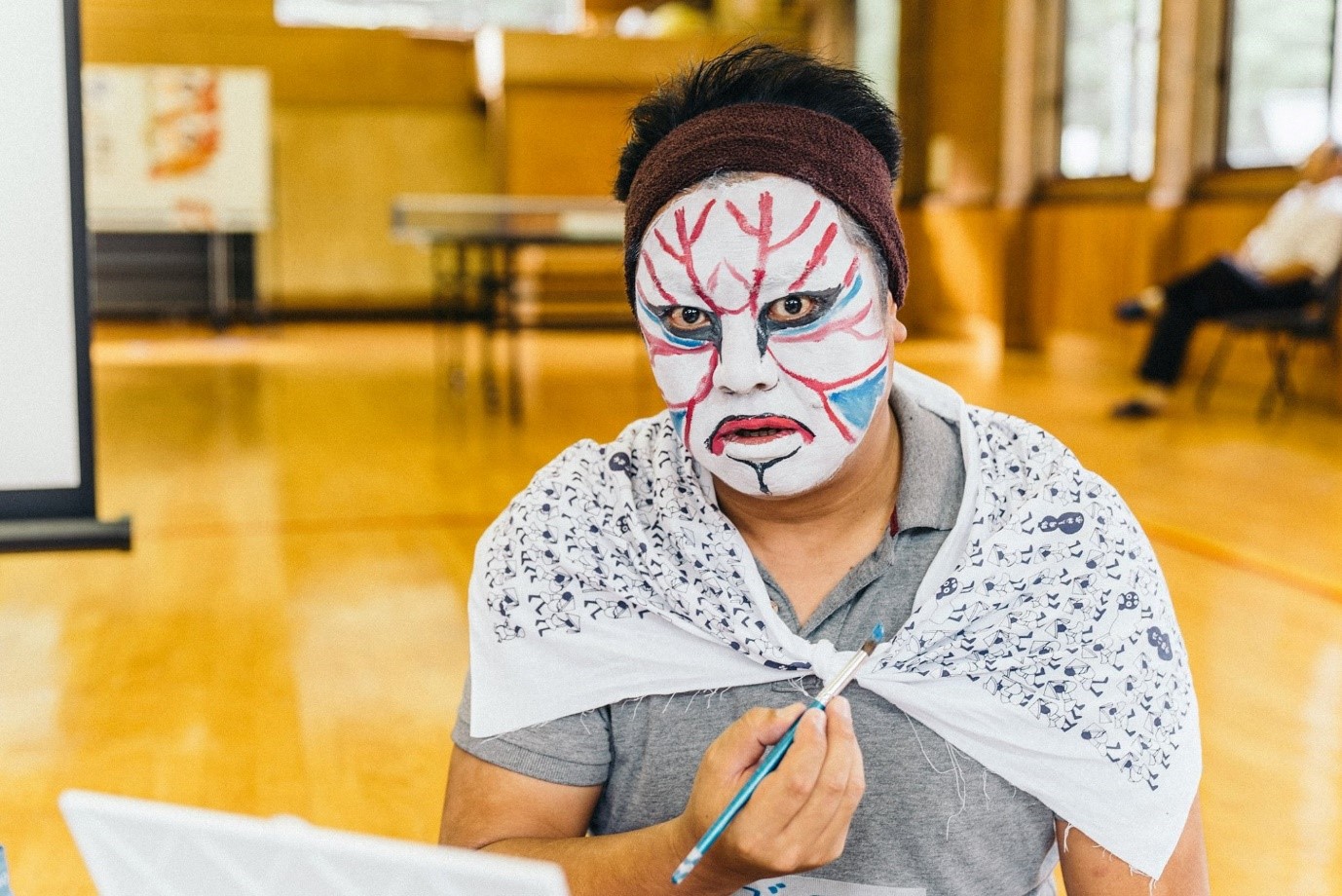

(温海地域の伝統民族芸能「山五十川歌舞伎」の隈取り体験)

―住みたい場所に住むより、住んだ場所を好きになる

Q.移住先を選ぶ上でのアドバイスを教えてください。

A.「住んだ地域のダメなところを探すのではなく、いいところを見つけられるかが、そこに住む上で大事なことかなと思っています。住みたい場所に住むより、住んだ場所を好きになる、福栄地区はそういった意味で、好きな場所を探す必要がなくて、生活する日々の中でその瞬間が訪れる。人々の生活と自然が調和した素敵な景色が、自然と目に入ってくるのです。それは3年経った今も変わりません。車での通勤の際に、何気ない風景やいつもの天気とかでも同じ景色だということが未だになくて、日々その景色に感じ入るところがあります。中でも、集落の家々の薪ストーブの煙突から上がる煙で、ガスがかかった山々が幻想的で目を奪われる瞬間がすごく多くて飽きないです。」

ちょっとぶっきらぼうな物言いのひともいるけれど、とても優しい集落の人たち。

こちらに来て、気づけば太ってしまったくらいおいしいご飯。

精神的に豊かな暮らしをしたいと思うときに、鶴岡はすごく良い場所だと古舘さんは語ります。

「ぜひ自分がよいと感じるところをたくさん見つけて欲しいです。それは自然だけでなく、人に対しても探して欲しいし、自分と違う文化・習慣というのを感じて欲しいです。楽しく生活できると思います。」

(情報発信のミッションとして毎月の発行を協力していた「福の里通信」)

―地域おこし協力隊としての活動について

Q.地域おこし協力隊としてどのような活動を行ってきましたか?

A.「3年間のミッションは主に情報発信です。一年目は地域情報誌「福の里通信」の発行を協力したり、Facebookページでは「福栄しょ」を更新したりしていました。地域の人を取り上げることは、地域の方に喜ばれて嬉しかったですね。2年目はこれらの活動に加えて、食と農のビジネス塾(主催:地域定住者育成コンソーシアム)に通うことで、「農」に関することついての学びを深めたり、福栄地区だけでなく、温海地域に活動を広げて地域イベントの運営協力や講演会なども行いました。」

地域のイベントに参加して福栄地区のことを発信することで、人や場所を知ることができ、初年度はK9地域のことを理解できた1年になったようです。その後、地域に自生している「クロモジ」を使って商品を開発。温海地域や福栄地区の方と関わりを深めていきます。

―市内のキャンプ整備ではじめて「クロモジのお茶」を口にする

Q.「くろもじ茶」の製作のきっかけは?

A.「2019年市内で行われたキャンプ場のイベントに参加した際、参加者の方から教えていただいて、クロモジの葉を煮出して作った茶を味わったことがきっかけです。」

クロモジに興味を持って調べていくと、温海地域でも自生していることを知ります。山の所有者から許可を得て採取し、隣町にある加工施設に相談しながら商品加工に挑戦。煮出し用の袋に入れて商品化することに。

このクロモジは口に入れたときにスーッとする香りが特徴的で、日本固有種であることから、和ハーブとも言われ、疲れをリフレッシュするのにも良いと言われています。

「その年の10月に行われたつるおか大産業まつりで、透明の袋に「クロモジ茶(※この時はまだカタカナ表記)」と書いた少し怪しげな袋で販売をしたところ・・・これが結構売れました。この時の経験が今後も広まっていくという自信になりましたね。」

これに続き、その年12月に東京・西葛西駅で2日間行われたつるおかの観光と物産展でも、持参した50袋の「クロモジ茶」はほぼ完売。首都圏でもいけるなら、これは全国における福栄地区の特産品としていけるというさらなる実感に繋ったそうです。

こうして様々な努力の末に、2020年8月にネットショップ「ばんどりや。」を開設。「くろもじ茶」として販売開始します。

(同じ地域おこし協力隊の仲間がラベル製作)

(この場所の地域資源クロモジを両手に)

(この場所の地域資源クロモジを両手に)

―「くろもじ茶」を通して地域の方に恩返し

Q.今後はどのように活動していきたいですか?

A.「3年前に右も左も分からず福栄地区にきて、これまで支えてくれた福栄地区のみなさんに恩返していきたいです。個人的にいいものを作っているから買ってくださいというのは自分だけのエゴ。でもその地域の素材を生かした特産品は地域のPRにも繋がり、そこに住んでいる人が潤ったり、そこに住む人に笑ってもらえたりできるような取り組みです。」

1,2年目は「地域おこし協力隊だから手伝ってくれ」と言われることが多かったけれど、3年目となった今は「古舘、手伝ってくれ」と名前で呼ばれるようになった古舘さん。今では、役員ではないけれど、地元の役員会に毎月呼ばれて参加したり、「くろもじさん」と呼ばれることもあるのだとか。

地域貢献できる仕事はファンが集まってきてくれる。「くろもじ茶」はそんな古舘さんの思いや地域を応援してくれる人たちが形となったものなのかもしれません。

誰も目をつけなかったらただの山の一部の木だったクロモジも、古舘さんによって「くろもじ茶」に形を変えることで、地域の明るい話題になってきていているようです。今後の古舘さんの活動に福栄地区の発展への期待がかかります。

写真協力:古舘由隆

写真・文:伊藤秀和